いわさきちひろさんは、もしかしたら、今「画家」と言われる人の中で一番最初に出逢い、その作品に触れた人かもしれない。

とはいえ、展示を見るまで、わたしの中の彼女の位置づけは「絵本作家」であり「母の好きな画家」の二言で済んでしまうくらいの人であった。しかも、今回この展示に足を運ぶ理由になったのは、後者である。彼女の絵そのものよりも、母が好む画家であるということが足を運ばせた。

後に結婚する人との初対面の際に実際に口にしたという「いわさきちひろ、絵描きです」というセリフにも、未だこの時は違和感があった。独特な人の絵を描くなという印象が幼い頃からありはしたが、”絵本の人”という枠から彼女は出ることがなかったし、彼女の事を”絵描き”と紹介されすんなりと受け入れられるほど、彼女の作品として独立した絵も、その画業も人生も、何も知らないに等しかった。

当日、展示前のランチは ”つじ半”

( ※この日の事をすべて書き留めておきたくて、展示本編とは全く関係ないランチの事を書きますが、興味のない方は次の見出しまで進んでください)

チケットは買っておいた。母は、住所は立派に東京都から始まるのにも関わらず、”山梨”と揶揄される場所に住んでいる。せっかく東京まで出向いてくるのだから、美味しいものを食べてから行こう。母は肉が食べられないから、つじ半の海鮮丼にしようと決めた。

開店前に待っていないとその後は並んでしまうから、お店に一番近い出口で開店の30分も前に待ち合わせたのだけれど上手くいかず、結局母を行列に並ばせることになってしまったのが悔やまれる。母は定刻ぴたりとその場所にいてくれたのに、とんと地図も読めない方向音痴な私は何度目かというのに地下街の迷路にずっぷりと嵌って、それが遅刻の全ての原因であるからだ。

9月の初め頃、まだ暑い日で、通りがかったビジネスマンが持っていたアイスコーヒーを指さし「あれ飲みたい」と聞けば途中でアイスコーヒーを買いに走ったり、大きなハンカチを母に借りて日除けにしたりしながら、なんとか待って、約2時間。食べ終わって店を出た後、おいしかったかとしつこく訊く私に少し辟易としながらも、「お父さんには内緒にする」とはにかむ顔をみれたのは良かったが、2時間も待てばまぁ美味しいと思わずにはいられないよなと反省した。それに体力を使わせてしまったのは失敗だった。本日のメインはいわさきちひろ展で、つじ半はアミューズだったはずなのに…。いや、とっても美味しいんですよ、つじ半さんは。

高畑勲氏の言葉、熱量のある最初のパネル

過ぎたことは仕方がないので、食事の後、お茶もして、いい時間になる。16時前にギャラリーにつく。人は思ったよりも多かった。

展覧会の趣旨を説明したり、展覧会に協力した所蔵者の長が同展を褒め称えたりする「はじめに」や「ごあいさつ」と書かれた大きな長方形のパネルは通り過ぎる人も多いだろうが、私はじっくり読みたい派だ。ザッとでも目を通さないと、何かとりこぼしたような気持ちになってソワソワしてしまう。特に何のインプットもしてこなかった展示の時は尚更、わたしにとってそれに書かれた内容を頭に入れることは重要な儀式となる。

この展覧会も、ただ母を連れてきたら喜ぶだろうというくらいの軽い気持ちで足を運んだものだから、余計じっくりと読んだ。

(前略) ちひろはどのような文化的座標に位置し、どのような技術を作品に凝らしたのか。「童画家」と「画家」という、字面としてはわずかな、しかし受容のされ方には大きく差のある二つの呼称を往還しつつ、ちひろのイメージの刷新を試みます。 ―― 生誕一〇〇年 いわさきちひろ、絵描きです。展 主催者の「ごあいさつ」より

日本人の画家について、それに近代の人のことを(おそらく)日本人が書いているから、海外の有名な美術館の名を冠した展覧会にあるようなよそよそしい訳文ではなく、この展示会にかける熱い想いが滔々と書かれていて驚いた。読んでいる間に胸の中がじわじわと熱くなり、読み終えた後は、ピシャリと警策に打たれたような、背筋が伸びる気持ちになった。

”これは素晴らしい展示であることに違いない”と思わず期待してしまうほどの熱量のある文章に出迎えられたことは、美術館に本格的に足を運び始めた6年間の中で、覚えている限り初めてのことだった。

この主催者の挨拶の横には、高畑勲氏の言葉もあった。そして、今年の春に亡くなった高畑勲氏が監修者として本展の企画に携わっていたことを初めて知った。

彼の文章の中では、最初から最後までいわさきちひろは”画家”であることにも驚いた。そうか、画家なのか。娘さんが持ち帰ってきた絵本を読み、分かりやすさや親しみやすさのためでない、心理描写を掘り下げ、登場人物の心の輪郭まで、読者の手を取り触れさせようとするかのような強い力を持ったいわさきちひろの絵に感銘を受けたことがまず書かれていた。

それから、「火垂るの墓」を制作する際にも、いわさきちひろの『戦火のなかの子どもたち』という絵本を繰り返し読み、また、戦争を知らないスタッフにも読ませたというエピソードは、ぐっと私の心を掴んだ。

わたしの知らなかった”いわさきちひろ”に出逢う

最初の小部屋には、パスポートやヨーロッパから家族に向けて送られた絵葉書、仕事中に聞いていたラジオや構想を練るときに覗き込んでいたという置き鏡など、いわさきちひろが実際に使っていたものがガラスケースに入れられ並んでいた。中でも目を惹いたのが桃色の名刺入れと、ひらがなで「い わ さ き ち ひ ろ」と書かれたシンプルな名刺だった。住所の一部が手書きの文字で修正されている。名刺入れの桃色は、いわさきちひろが幼いころから変わらずに好きな色だったという。

大正デモクラシーの中、”モダン”な家庭、革新を求める社会に生まれたちひろは、洋服で育った。ちひろの母が教鞭をとっていたという女学校の制服も展示されていたが、わたしの中学校の頃の制服とさほど変わりのないジャンパースカートでこれにも驚いた。ちひろは、絵や裁縫が小さいころから上手で、戦前画家になることを一度両親に反対され断念した際には書を習い、これもほどなくして師となるほどに上達が速かったらしい。今でいうマルチな才能というものが彼女にはあったのだろう。

後に中谷泰の元で再び油絵を習い始めるが、自宅が空襲で消失したために戦前の作品はほとんど展示されていなかった。しかし、その後もわたしが知っている水彩画でふわふわとしたやさしい絵を描く”いわさきちひろ”は展示の中盤まででてこない。彼女の人生を紐解くにつれ、子供の頃から見知っている気になっていた”いわさきちひろ”とは全く違う別人の人の展示に足を運んでいるような不思議な気持ちになった。

ちひろは戦後、共産党に入党し、記者として新聞の記事と共に挿絵を描いたり、社会運動系の刊行物の表紙を描いたりしている。また、前衛美術会創立に参加し、次の年日本童画会に入会する間の時期の仕事として請け負った絵などが展示される中、わたしが気に入ったのは墨と水彩で描かれたこの絵。

「髪をなびかせる少女」 1950年 (c) CHIHIRO ART MUSEUM

戦後10年ほどの絵をまとめて一旦章は終わりになるのだが、油絵やパステル画がのどことなく暗さを感じさせる絵が多い中で、後年の画風を感じさせるこの絵を見た時には水の抵抗をかきわけ泳いでいるさなかの息継ぎのように、新鮮な空気が肺に一瞬にして入り込むのを感じた。それからどうしてか、ロートレックを思い起こさせた。

「ダリア」 1950年代半ば (c) CHIHIRO ART MUSEUM

また展示の中で唯一花のみに焦点を当てたこの油彩の静物画も心に残る作品となった。

「ハマヒルガオと少女」 1950年代半ば (c) CHIHIRO ART MUSEUM

今回の展覧会のポスターにも使われた「ハマヒルガオと少女」の絵で章はいったん締められる。印刷物では見づらいが、黒目と鼻が針でひっかいたように白く削られて縁取られているのが面白かった。説明では”やや妙”と評されていて、それもまた面白かった。

戦争と絵本

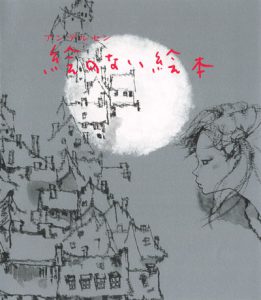

展示も折り返し地点に差し掛かる。育児雑誌の仕事に寄せ、その微妙な手の動きや仕草で”月齢まで分かる”と言わしめた乳幼児のスケッチや、ヨーロッパ旅行の際に描いたサモトラケのニケなど、ラフではあるが、だからこそ卓越した観察眼を持っていたことが分かる作品が並ぶ。ヨーロッパ旅行と同年、予てより絵本にしたいと語っていたアンデルセンの『絵のない絵本』を刊行した際、挿絵として描かれた大人の読者に向けたモノクロームの絵、自身を投影して描かれたという『となりに きたこ

』のための習作、着色画。

そしてふいに訪れる、戦争への回顧。

ベトナム戦争下で生きる子どもたちと自分自身の戦時の体験を描いた絵本『戦火のなかの子どもたち』で使われた絵が、東京ステーションギャラリーの大広間の壁に沿って展示されていた。

痛々しい鉄条網と険しい横顔で何かを見つめる男の子の絵があったり、水墨画の様なタッチが不安を煽る焼けた木立の向こう側に虚ろな少年が佇む絵など、”いわさきちひろ”と聞いて、私を含め多くの人が思い描くのとは真逆のものが描かれている絵が並ぶ。

白黒の絵とそこに描かれている子どもたちの表情は、まじまじと見るには、わたしには耐えられないものだった。それでも避けてはいけないと、短い時間だけれどもひとつひとつの作品と対峙して、展示室の最後「燃える花びら」というタイトルの絵でやっと色彩がつく。赤い花びら。窒息しそうな白黒の世界から色がついてホッとしたのもつかの間、花びらから子どもの手が助けを求めるように伸びているのを見止めゾッとした。反対側の花びらは、子供の横顔のシルエットにも見える。

再会

前章のショックを抱えつつも、最後には見知ったちひろの絵が、わたしをやさしく迎え入れてくれた。見知っているけれど、展示に足を踏み入れた時の「知っている」とは違う。彼女のことが心底好きになっていた。子どもの頃は絵本を通してしか存在しなかった彼女が、ひとりの人間として、生と画業を全うした尊敬する故人として、温度を持って近くに居た。

「童画の世界からは、さし絵ということばをなくしてしまいたい。童画は、けしてただの文の説明であってはならない」―― 「童画とわたし」『なかよしだより』一九四六年 一月

このちひろの言葉も、最後には、聞いたことのないちひろの声を勝手に脳がつくりあげて、この日初めて見たちひろの写真のちひろの顔が私に直接語り掛けているかのように感じた。いわさきちひろは自分の画業において常に真摯に新しいものを追い求め続け、終に絵本の世界においては誰もが認める革命家となったのだ。

「カーテンにかくれる少女」 1968年『あめのひのおるすばん』 至光社 (c) CHIHIRO ART MUSEUM

展示の中にはわたしが昔読んでいた絵本の絵も多くあった。ただ、どのような想いで絵本の制作に携わっていたのか、多種多様な画法や画材で描かれてきたそれまでのちひろの絵を見た後では、本人に対してだけでなく、絵に対しても全く印象が変わった。”知る”ということで絵に奥行きを感じられるようになった。子どもの視線や表情の向こう側に潜む機微に目を凝らすようになった。そしてちひろが描く子どもたちが、まるでよく知る子どものように愛しい存在として絵の中で息づいていると感じられた時、同じ目線でページをめくり自分を重ねて読んでいたあの日の自分のつむじを見ていた。もう、私は大人になってしまったのだという感覚が胸を突いて涙が流れた。

「首をかしげる少女」 1968年 『あめのひのおるすばん』(習作) (c) CHIHIRO ART MUSEUM

もう、私は大人になってしまったのだ。自分の想いを言葉にできるほどには。絵の中の子どもたちと気持ちを共鳴させるのでなく、愛せてしまうのだ。繊細で壊れそうなのに生き延びるためにどこまでも強く純真な子どもたちの心を。でも、それらをすべてそっくりそのまま言葉に写し取ることはきっと誰にもできない。その、言葉ではすくいあげることのできない領域を、いわさきちひろは、彼女の人生をかけて、こんなにも鮮やかに、そして見た人のすべての心にひっかかるような瞳を描き、後世にかけてこんなにも多くの人に愛され、残すことに成功したのだ。

祖母、母、そしてわたしへ

母のために連れてきたも同然であったのに、どうやらわたしの方が魅入っていたようで、母はわたしよりうんと早く、出口の椅子に腰かけてわたしを待っていた。

物販の階へ階段を降りる最中、母に感想を尋ねると、「あなたは私が好きだからという理由で連れてきてくれたみたいだけど、実はおばあちゃんの方が、きっとちひろさんの絵、好きだったと思う」と聞かされた。そうか、おばあちゃんの代からだったのか。

「魚たちにハーモニカをきかせる少女」 1973年 『きつねみちは天のみち』大日本図書 (c) CHIHIRO ART MUSEUM

祖母、母、そしてわたしへ、受け継がれた”ちひろ好き”。実際にちひろが産んだのは一人だけだったが、彼女は絵の中のたくさんの子どもたちの母であったと思う。母というのは、もうそれだけで、なんだか偉大だな、と物販コーナーでポストカードを選ぶ母を見て尚のこと思ったのだった。

「ひまわりとあかちゃん」 1971年 (c) CHIHIRO ART MUSEUM

生誕100年 いわさきちひろ、絵描きです。展は京都・福岡でも開催

東京ステーションギャラリーの展示は幕を閉じたが、この後京都・福岡でも開催される。ぜひ、足を運んでみてほしい。

NIKKEI EVENTS GUIDE – 「いわさきちひろ、絵描きです。」展

2018年11月16日(金)~12月25日(火)

-

- 会場

美術館「えき」KYOTO

〒600-8555 京都市下京区烏丸通塩小路下ル東塩小路町

ジェイアール京都伊勢丹7階隣接

Tel 075-352-1111(大代表)

アクセス:JR、近鉄、京都市営地下鉄烏丸線「京都駅」下車すぐ

京都駅ビル内ジェイアール京都伊勢丹7階隣接

- 会場

- 開館時間

10:00―20:00(入館は閉館30分前まで)

※但し、百貨店の営業時間に準じ、変更になる場合がございます。 - 休館日

会期中無休 - 主催

美術館「えき」KYOTO、京都新聞、ちひろ美術館、日本経済新聞社 - 協賛

野崎印刷紙業